Le 29 juin dernier, l’Association Franco-Congolaise du Vitiligo (AFCV) a organisé un événement haut en couleurs, pour mieux faire connaître la maladie et apporter de l’espoir aux personnes concernées en République Démocratique du Congo.

Photos : AFCV – Piga.cf

Plaidoyer pour le vitiligo

L’événement s’est déroulé le 29 juin 2023 au bord du majestueux fleuve Congo à Kinshasa, plus précisément dans les locaux du Fleuve Congo Hôtel. Des conférences ont permis de développer des informations claires pour expliquer ce qu’est le vitiligo, ainsi que les traitements existant à travers le monde. Une démonstration de quelques moyens de traitement (notamment par rayons UV) a pu être présentée par ailleurs.

Le témoignage du Dr Freddy Banza, porteur du vitiligo depuis 15 ans, a permis de mettre des mots sur le point de vue d’un malade, son vécu et ses difficultés. Enfin, un défilé haute couture a permis de présenter, sur un podium, la façon dont le vitiligo peut être valorisé et se mêler aux couleurs de la mode. Des personnalités importantes ont pu assister à cette journée et les retours se sont montrés très positifs.

Huguette Kalenga Fabiola, Présidente de l’Association Franco-Congolaise du Vitiligo mais aussi mannequin (qui était présente lors de nos Rencontres Annuelles 2023), a mené cet événement d’une main de maître, épaulée par l’équipe de bénévoles et ses partenaires. Bravo à eux ! A travers cet événement, l’AFCV peut en effet se targuer d’avoir ainsi démontré aux malades, mais aussi aux médias présents sur place, que le vitiligo se soigne et qu’il est possible d’envisager un regard positif vers le futur.

Une journée à fort impact

L’événement a aussi revêtu un aspect très symbolique, puisqu’il a eu lieu à quelques heures de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo ! Les malades du vitiligo ont donc pu se sentir portés par un air d’indépendance et de libération, notamment en ce qui concerne les préjugés et la stigmatisation. En effet, les personnes concernées par le vitiligo ont trop souvent été perçus comme l’objet d’un mauvais sort et discriminées.

L’AFCV porte maintenant son regard vers une meilleure reconnaissance de la maladie dans le pays, à travers « l’inscription de cette pathologie sur le répertoire des maladies reconnues par le ministère de la santé et le ministère des personnes vivant avec handicap et vulnérables » comme le précise Huguette Kalenga Fabiola, Présidente de l’association. Tout ceci étant bien sûr orienté vers un objectif de prise en charge de la maladie en République Démocratique du Congo, par les traitements qui ont déjà prouvé leur efficacité et sont déjà disponibles dans certains pays.

Les étapes se franchissent à grande vitesse pour l’AFCV, et nous leur apportons encore une fois tout notre soutien.

Dans le cadre de la journée Mondiale du Vitiligo (à l’initiative de VIPOC « Vitiligo International Patients Organization Committee », et plus particulièrement de Jean-Marie Meurant, son Vice-Président), une conférence a réuni pour la première fois une dizaine d’associations européennes, à Bruxelles durant 3 jours (du 23 au 26 juin). Au programme : communications des chercheurs sur les études, résultats, nouveaux traitements, et rendez-vous avec les Membres du Parlement Européen, membres des Comités Santé au sein du Parlement.

Un programme soutenu pour le vitiligo !

Les deux premiers jours, conférences et travaux de groupe avec les représentants des associations (France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Serbie, Suisse, Macédoine, Suède), étaient animés par les membres du conseil d‘administration de VIPOC : Jean-Marie Meurant (France), Nicolle Maquignon (France), Georg Pliszewski (Allemagne) et Paul Monteiro (Netherlands).

Beaucoup d’échanges riches, chaleureux, informatifs, ont laissé apparaître à la fois des similarités quant au vécu des malades du vitiligo, leurs difficultés et leurs attentes, mais également de grandes différences. Par exemple, des inégalités existent selon les pays européens en ce qui concerne les traitements existants, l’accès aux nouveaux médicaments, voire même la reconnaissance du vitiligo en tant que maladie (et non pas simplement un préjudice cosmétique) !

Sur la photo, représentants d’associations et chercheurs (de gauche à droite) : Jean-Marie (France), Boba (Serbie), Jolien (Belgique), Natasa (Macédoine), Paul (Pays-Bas), Marcel (Pays-Bas), Nicolle (France), Rodolfo (Espagne), Ana (Espagne), Cornelia (Suisse), Nanja (Belgique), Georg (Allemagne), Mirjam (Suède), Catherine (Royaume Uni). Et en visio : Gaone (Afrique du Sud), Steve (USA), Martine (France)

Une troisième journée de réunion était consacrée aux présentations des chercheurs, en présentiel et en virtuel. Merci à celles et ceux qui, encore une fois, ont partagé leur savoir et montré leur total engagement envers les associations de patients (détail en fin d’article).

Entretiens avec des représentants européens (Agences et Parlementaires)

• MHE (Mental Health Europe) – Fatima Awil, Policy and Knowledge Officer, et EPF (European Patients Forum) – Claudia Louati, Head of Policy

Alors que la Commission s’engage dans un plan stratégique pour la Santé mentale, notre entretien s’est avéré très convaincant et notre collaboration vivement encouragée dans ce contexte. En ce qui concerne l’EPF, la participation des patients atteints de vitiligo dans les panels « Patients » de ce forum sera un véritable atout en matière de plaidoyer et de sensibilisation au niveau européen, avec des répercussions au niveau national.

• The Parliament – Daniel Bond, Directeur de Publication (magazine destiné en priorité aux professionnels et décideurs politiques, membres du Parlement)

Dans le cadre des nouvelles politiques de la Commission européenne relatives à la pharma-industrie et son incitation à un égal accès aux médicaments, à la mise en place du programme Santé Mentale, notre interlocuteur s’est montré très sensible à nos arguments, considérant pertinent la publication d’un article sur le vitiligo et les problèmes qui l’accompagnent.

• MEP (Members of European Parliament)

Conscients des enjeux et de la nature de notre requête, au nom des patients souffrant du vitiligo, c’est avec une certaine émotion que, munis de notre badge, nous avons franchi les sas du Parlement Européen (Jean-Marie Meurant, Nicolle Maquignon et Georg Pliszwesky) ! Nous étions attendus par les représentants de Mme Elisebetta de Blasis (MEP – Italie), Mr Casares (MEP – Espagne), ainsi que Mr Istvan Ujhelyi (MEP – Hongrie) et son assistant.

Nos interlocuteur·ices, membres de comités Santé au sein du Parlement, ont montré beaucoup d’intérêt envers nos plaidoyers, à nos informations sur la maladie, et son impact psychologique très souvent mal connu ou minimisé. Une grande écoute, et pour certains d’entre eux qui avaient approché cette maladie (famille, amis), beaucoup d’empathie et de compréhension. Ces représentants ont été à la fois touchés et alertés par les difficultés rencontrées par les malades du vitiligo. Des pistes vers des groupes de travail (Forum Patients) ou des fonds européens (HaDEA – European Health and Digital Executive Agency) nous ont été recommandées.

ET DÉJÀ, UN GRAND PAS !

Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que notre intervention auprès de ces Parlementaires fera l’objet d’une question écrite portant sur « l’accès égalitaire aux médicaments dédiés au vitiligo dans tous les pays membres de l’UE ». Elle sera adressée par Mme Elisebetta de Blasis, Député européen (Italie), aux membres de la Commission, représentants des 27 pays de l’UE.

Les questions écrites des Parlementaires européens portent sur des sujets sociétaux et/ou d’actualité (transport, drogue, alimentation…), et sont adressées aux membres de la Commission européenne, de manière à alerter, informer, « faire pression », soumettre à débat des situations particulières.

Cette première intervention politique, au niveau européen, est d’une grande portée pour la reconnaissance des malades du vitiligo, leur donnant une voix qui sera aussi entendue au niveau national. En effet, ce sera la première fois que ces sujets de l’accès aux soins, du remboursement des médicaments et de la prise en charge des impacts psychologiques causés par le vitiligo, seront abordés de manière officielle auprès de la Commission, qui gère la vie de 450 millions d’Européens.

Intervenants et chercheurs de cette édition 2023 (en présentiel ou visioconférence)

Maria Dutarte, Executive Director – EUPATI (European Patients Academy on Therapeutic Innovation)

Pr Julien Senechal – Vitiligo Task Force, Vitiligo Task Force, Pediatric and adult dermatology Dpt, Head of the Inflammatory and Autoimmune Dermatology Unit, Skin rare disease center, Reference Center for Rare Skin Diseases, CNRS UMR 5164 ImmunoConCept – Bordeaux (France)

- All Colors, All Skins, All Dermatoses – Burden of visible skin diseases: Results from a large international survey Vitiligo abstract

- Vitiligo physiopathology and new discoveries

Helène Ghienne, Pharmacist Pierre Fabre Patient Centricity dept

- Vitiligo virtual experience « How would you feel »

Pr Khaled Ezzedine – Department of Dermatology, Hopital Henri Mondor and University Paris-Est, Créteil, EpiDemiE – Epidemiology in Dermatology and Evaluation of Therapeutics

- Psychological impact of vitiligo – Dark face of whiteness

Pr Nanja Van Geel – Vitiligo Task Force, Universitair Ziekenhuis – Gent (Belgium)

- Vital project presentation and patient involvement and Q&A session – Vital focus group

Pr Meri Tulic , Director of Research INSERM U1065, C3M (Team 12) France

- House-Dust-Mite in Vitiligo Skin

Pr Marcel Bekkenk – Professor dermatology, Amsterdam University Medical Center Amsterdam (Netherlands)

- Phototherapy or phototherapies? Home phototherapy an issue or a chance for patients? How to manage?

Pr Thierry Passeron – University Hospital of Nice. Department of Dermatology & INSERM U1065, team 12, C3M – Nice (France)

- Ruxolitinib

Apprendre aux enfants à mieux comprendre les maladies de la peau peut aider à réduire les stigmatisations et les préjugés à l’égard des personnes concernées. Un projet très original a vu le jour récemment, visant à encourager l’empathie et la compassion des enfants envers les personnes atteintes de maladies de la peau… et pourrait se déployer dans les écoles à l’avenir. Donnez-nous votre avis à ce propos (en fin d’article) pour aider la porteuse de ce projet à envisager la suite de l’aventure !

Comparer les maladies de peau pour mieux les comprendre

Corinne Déchelette, pharmacienne avec qui nous avons collaboré lors du Tour de France du Vitiligo en 2021, voue une véritable passion à la peau ! A tel point qu’elle a décidé de créer une collection de livres sur le sujet, intitulée « La peau analogique » et co-écrite avec le Docteur Patrick Moureaux, dermatologue libéral à Vannes. Ensemble, ils ont rédigé 4 livres sur la peau et ses maladies (DONJON Editions), en utilisant des analogies avec d’autres domaines tels que le textile, le papier mais également la pâtisserie.

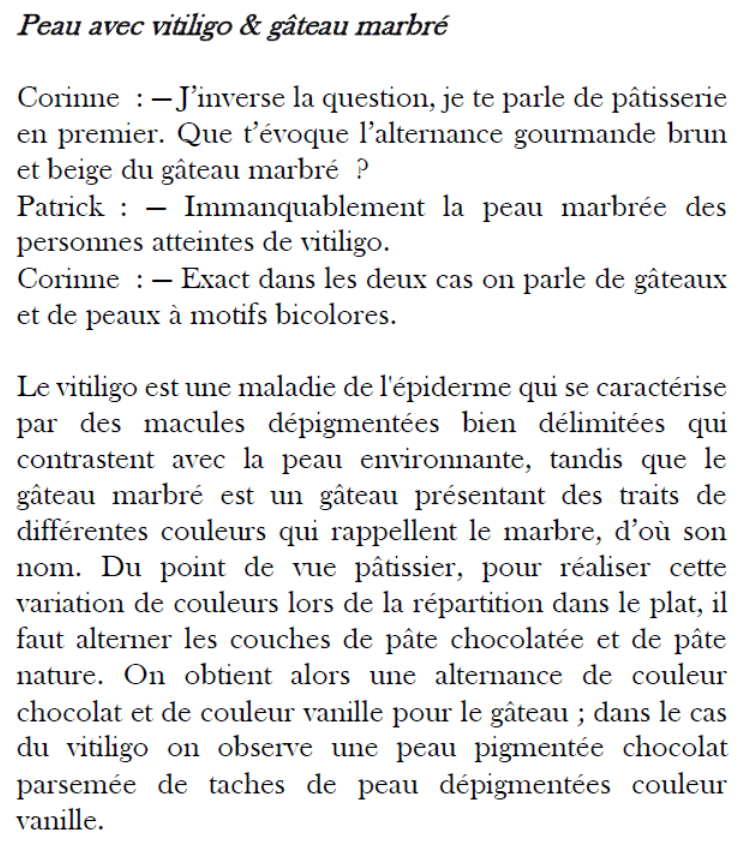

Le dernier livre porte le nom de « Le goût de la peau, la pâtisserie comme métaphore de la peau » et relève un défi très original : expliquer la biologie de la peau en décrivant les principales dermatoses par comparaison avec des gâteaux ! Ainsi, le vitiligo est rapproché le gâteau marbré… Une approche différente (c’est le moins qu’on puisse dire !) pour lutter contre la stigmatisation des personnes atteintes de vitiligo.

Des ateliers de sensibilisation à l’école primaire

Toujours aussi créative, l’auteure envisage de décliner ce voyage scientifique et introspectif autour de la métaphore cutanée, à travers des « ateliers gourmands » mis en place dès l’école primaire, afin d’éduquer les enfants et stimuler leur imaginaire.

3 assiettes seraient présentées sur une table, contenant respectivement :

- des tranches de gâteau au yaourt symbolisant la peau claire saine,

- des tranches de gâteau au chocolat symbolisant la peau foncée saine,

- des tranches de gâteau marbré symbolisant la peau avec vitiligo.

Corinne Déchelette précise le déroulé qu’elle envisage : « Une fois installés, nous poserions la question aux enfants : quel gâteau préférez-vous ? Immanquablement, le gâteau marbré aurait du succès. Ensuite, nous expliquerions que tous les gâteaux sont bons, que ces gâteaux ont la couleur de la peau : peau claire, peau foncée et peau avec du vitiligo. La conclusion serait donc : tout comme les 3 gâteaux sont bons, les 3 types de peaux sont beaux y compris la peau atteinte de vitiligo ! »

Quel est votre avis sur ce projet ?

Nous souhaiterions recueillir votre avis et vos suggestions pour évaluer l’intérêt de mettre en place ce type d’ateliers gourmands dans les écoles, mais aussi peut-être lors d’un de nos prochains événements !

Pour cela, nous vous invitons à répondre à ce court questionnaire (anonyme) de 5 questions :

A l’occasion de la Journée Mondiale du Vitiligo (le 25 juin), nous avons le plaisir de partager avec vous le témoignage vidéo de personnes atteintes du vitiligo : quelques personnalités et adhérents ont bien voulu raconter leur parcours et leur rapport au vitiligo.

Partager la façon dont on vit la maladie est important pour soi mais aussi pour les autres malades, car ces témoignages peuvent leur donner des conseils, de l’espoir, et les aider à mieux comprendre ce qu’ils vivent à travers l’histoire d’une autre personne.

Le 3 juin 2023 ont eu lieu les Rencontres Annuelles du Vitiligo, autour du thème « Le vitiligo, maintenant, ça se soigne« . Un véritable événement proposant des échanges et des informations autour du vitiligo : MERCI à chaque participant·e et intervenant·e, car cette journée fut un succès !

Si vous n’avez pas pu être à nos côtés, nous sommes ravis de partager avec vous ici quelques photos de la journée, mais aussi les conférences en vidéo à voir, revoir et partager ! Si vous ayez pu être présent·e durant cette journée, c’est que vous faites partie de nos adhérents : vous avez donc déjà reçu ces vidéos dans notre newsletter en exclusivité il y a quelques jours… A partager autour de vous !

VIDÉOS : (re)voir les conférences

« Le ruxolitinib crème, un premier traitement approuvé en Europe dans le vitiligo »

Pr Thierry PASSERON • Chef du service de Dermatologie CHU de Nice & Chef d’équipe INSRM au C3M, Nice

« Quelques questions récurrentes à propos du vitiligo »

Discussion entre Pr Julien SENESCHAL et Dr Emmanuelle MOIRAND

« Les recommandations internationales actuelles du vitiligo »

Pr Julien SENESCHAL • Responsable de l’unité Dermatologie Inflammatoire et Auto-Immune, Centre de Référence pour les Maladies Rares de la Peau

« Recommandations au soleil et réalités des pratiques : données du programme SAFE (Sun Assessment Family Expérience). Quelle attitude avoir quand on est atteint de vitiligo ? »

Pr Khaled EZZEDINE • Department of Dermatology, Henri Mondor University Hospital

« Accès précoces et compassionnels aux médicaments : comment accéder à l’innovation et sécuriser la prescription hors Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ? »

Pr Bernard GUILLOT • Université de Montpellier

« Modalités thérapeutiques du vitiligo segmentaire »

Pr Leila BENZEKRI • Consultation des troubles pigmentaires Université Mohamed VI Rabat, Maroc

« Justification des différentes modalités thérapeutiques à envisager pour le vitiligo segmentaire »

Dr Yvon GAUTHIER • Ancien responsable de la consultation des troubles pigmentaires à l’Hôpital Saint André, Bordeaux • Vitiligo and Melasma Research Association

« Pourquoi la pharmacovigilance, indissociable du médicament, est-elle indispensable de nos jours ? »

Marion ORSET • Pharmacien • Responsabilité Pharmaceutique, Conseil en Assurance Qualité (Marion Orset consulting)

PHOTOS : une édition 2023 réussie !

En préparant cette journée du 3 juin, nous en attendions beaucoup, nous voulions qu’elle soit accueillante, informative, chaleureuse, souriante et réconfortante. Nous souhaitions que chacun s’informe, échange, partage et qu’il se sente bien pour poser ses questions, écouter et apprendre des intervenants.

Suite à cette édition 2023, vos messages nous ont confortés : nous avons atteint notre objectif, et grâce à l’énergie des jeunes et aux témoignages de nos artistes invités, émotion et information n’ont jamais si bien rimé ensemble !

Martine Carré, Présidente de l’Association Française du Vitiligo, adresse ses remerciements « en premier lieu aux intervenants, les membres du Comité Scientifique de l’AFV et conférenciers invités, qui participent bénévolement et prennent sur leur temps personnel et familial, aux artistes engagés dans la cause du vitiligo ; merci aussi à tous les nouveaux participants et merci aux fidèles que nous sommes toujours heureux de retrouver. »

Nous devons aussi le succès des Rencontres Annuelles du Vitiligo à nos partenaires qui nous donnent les moyens de réaliser nos projets et nous soutiennent dans nos actions.

Martine Carré précise enfin : « Toute ma reconnaissance va également à l’équipe de l’AFV dynamique, sympathique, impliquée et totalement engagée pour la réussite de cette journée. »

Une nouvelle enquête en ligne d’ampleur mondiale, visant à étudier l’impact des maladies dermatologiques afin d’améliorer la vie des patients atteints d’une maladie de peau. En tant que patient·es concerné·es par le vitiligo, nous vous invitons à y répondre ! Voici plus d’informations à ce sujet…

Mieux cerner l’impact des maladies dermatologiques

Nous sommes malheureusement bien placés pour le savoir : les maladies dermatologiques peuvent causer beaucoup de douleur, de gêne et de détresse émotionnelle aux personnes concernées. Elles peuvent également affecter la qualité de vie, en limitant certaines activités quotidiennes, en perturbant la confiance en soi ou encore son rapport aux autres. L’impact psychologique et physique d’une maladie de peau peut être considérable, et c’est à partir de ce constat que l’Alliance internationale des organisations de patient·es en dermatologie (également connue sous le nom de GlobalSkin) a développé un questionnaire scientifique inédit, permettant de mesurer l’impact des affections de la peau, des cheveux, des ongles et des muqueuses selon le point de vue du patient ou de la patiente.

Cette nouvelle mesure, nommée « Impact des pathologies dermatologiques rapporté par le patient » (ou en anglais « Patient-Reported Impact of Dermatological Diseases« , PRIDD), vise à collecter des données dans le monde entier à propos de l’impact des affections dermatologiques sur la vie des patient·es. Les informations ainsi collectées contribueront à identifier les zones où il est nécessaire d’améliorer les soins et les options de traitement, et de proposer une solution médicale plus accessible aux patient·es dans le monde.

Ce projet porte le nom de « Recherche mondiale sur l’impact des maladies dermatologiques » (ou en anglais « Global Research on the Impact of Dermatological Diseases » ou GRIDD). Il est dirigé par l’Alliance internationale des organisations de patient·es en dermatologie (GlobalSkin), en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Cardiff (Royaume-Uni) et du Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf (Allemagne). Cette recherche a reçu l’approbation éthique requise de l’Université de Cardiff. La « fiche d’information patient » fournit des détails supplémentaires, de même que le site web GlobalSkin.

Participez pour contribuer à l'amélioration de la vie des patient·es

En tant qu’adulte souffrant d’une affection dermatologique, notre contribution en tant que malade est vitale pour cette initiative de recherche mondiale, car nous sommes les mieux placé·es pour en parler. En participant, vous contribuez donc à montrer aux cliniciens, chercheurs et personnalités politiques le réel impact de votre affection dermatologique sur votre vie. Et surtout, votre participation va apporter une contribution importante à l’amélioration de la vie des patient·es en dermatologie du monde entier, aujourd’hui et demain.

GlobalSkin recherche 10 000 personnes comme nous pour participer à l’étude, en complétant une enquête en ligne pour une durée d’environ 10 à 20 minutes (ouverte du 5 juin au 28 septembre 2023, disponible dans 17 langues). Il sera peut-être demandé de compléter une version plus courte de l’enquête, 6 semaines après avoir complété le premier, afin d’aider à confirmer scientifiquement le nouvel outil de mesure.

Vous pouvez participer si :

- Vous avez une affection dermatologique, telle que le vitiligo

- Vous avez 18 ans ou plus

- Vous pouvez comprendre et lire une des 17 langues suivantes à un niveau suffisant pour répondre à l’enquête de façon autonome (anglais, arabe, bengali, chinois simplifié, danois, néerlandais, français, allemand, hindi, italien, japonais, portugais, russe, serbe, espagnol, swahili ou vietnamien).

N’hésitez pas à partager l’enquête avec les personnes qui pourraient être concernées autour de vous !

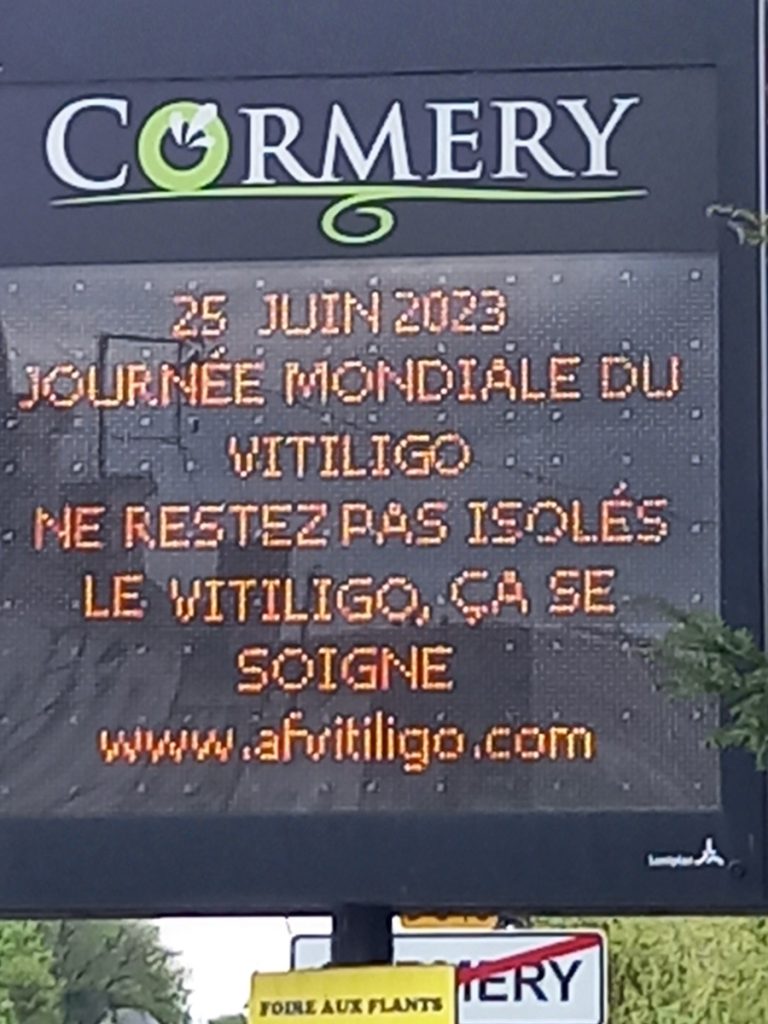

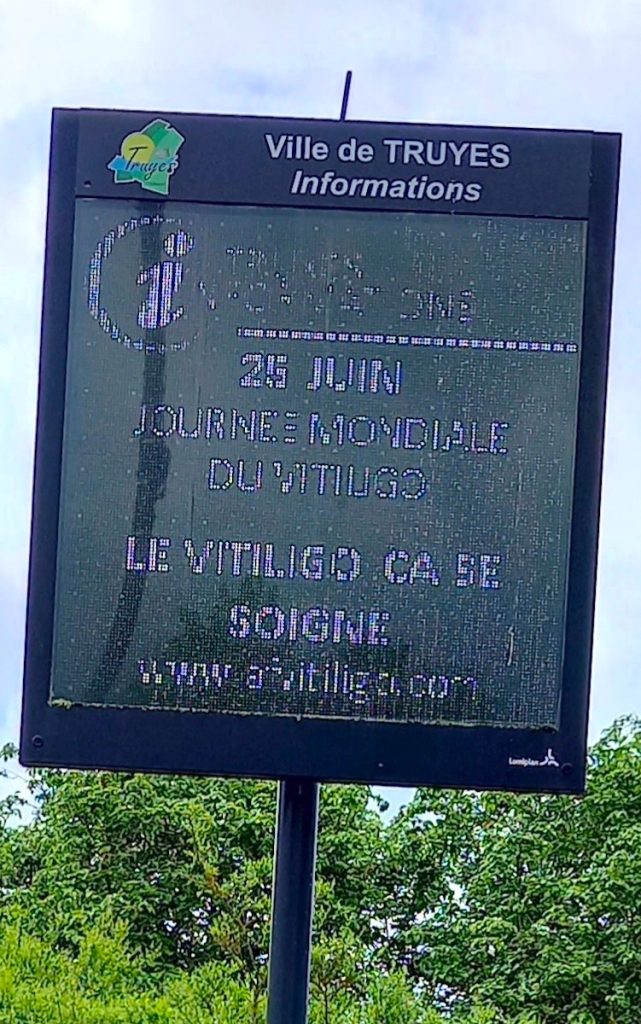

Nous vous avons proposé de nous aider à mettre en place une campagne de communication grand public partout en France, à l’occasion de la Journée Mondiale du Vitiligo, et vous avez été nombreux à vous mobiliser ! Plus de 15 villes ont accepté de mettre le vitiligo en avant sur leurs panneaux numériques autour du 25 juin prochain.

Plus de 15 villes engagées pour le vitiligo

Les panneaux d’affichage numérique, installés dans la plupart des municipalités françaises, sont un moyen efficace d’informer les citoyens des événements, des nouvelles et des alertes importantes. Il nous a donc semblé judicieux de les solliciter pour informer les malades mais aussi le grand public que des médicaments arrivent, qui permettent de soigner le vitiligo.

Le slogan court et clair, validé en accord avec notre comité scientifique, vise à donner de l’espoir et incite à s’informer : le vitiligo, maintenant, ça se soigne !

Plus de 15 villes se sont engagées à afficher ce message (et d’autres devraient se confirmer bientôt) : Cannes (06), Drap (06), Marmagne (18), Cormery (37), Truyes (37), Tours (37), Juillian (67), Paris (75), Bois-Colombes (92), Pfastatt (68), Moulin (03), Ebreuil (03), La Rochelle (17), Longvic (21), Draguignan (83), Compiègne (60), Le Mans (72)…

Il n’est peut-être pas encore trop tard pour solliciter votre ville ! Contactez-nous rapidement par mail pour plus de précisions sur la marche à suivre…

Ci-contre : panneau d’affichage diffusé dans la ville de Cormery (37).

L’importance d’informer

Depuis plus de 30 ans, votre Association Française du Vitiligo est active pour représenter et défendre les malades, dans la sphère publique comme dans leur vie privée ou professionnelle. En 2023 et depuis quelques années, les choses ont véritablement évolué positivement en faveur des malades : la recherche sur le vitiligo a été très vive, et la maladie est aujourd’hui de mieux en mieux comprise.

Soigner le vitiligo est désormais possible : l’arrivée prochaine du nouveau médicament Opzelura (Ruxolitinib) sur le marché européen est un véritable espoir pour les malades et leurs proches. Ces avancées doivent être connues et partagées, afin que les répercussions de la maladie sur le plan psychologique, dans la relation aux autres et à soi-même, ne soient plus une source de discrimination, regards appuyés, remarques déplacées, auxquels les malades doivent régulièrement faire face.

En 2023, il n’est plus acceptable d’entendre encore que le vitiligo n’est « pas grave » ou qu’il n’y a « rien à faire », qu’on minimise la souffrance des malades ou qu’on ne leur propose aucune solution.

LE VITILIGO, MAINTENANT, ÇA SE SOIGNE !

Ci-contre : panneau d’affichage diffusé dans la ville de Truyes (37).

Pour la 3ème année consécutive, nous sommes fiers et heureux de vous annoncer que la marque de produits cosmétiques Make Up For Ever nous a proposé de renouveler les affiches de notre campagne autour du vitiligo mise en place durant tout l’été 2022, dont l’emplacement est offert par la société de publicité urbaine JCDecaux.

Cette année encore, environ 1000 affiches abribus seront installées dans plus de 350 villes de France* durant le mois d’août 2023 ! * la liste des villes est précisée en fin d’article

Make Up For Ever soutient le vitiligo

Le partenariat de l’Association Française du Vitiligo avec la marque de cosmétique Make Up For Ever poursuit sa relation fructueuse ! La marque, dont une des ambitions est d’aider chacun à se révéler à travers sa propre singularité, prône des valeurs importantes, telles que le respect de la différence et de l’expression de soi. C’est donc de manière presque évidente que les problématiques du vitiligo ont sensibilisé Make Up For Ever.

Depuis 2018, des projets se sont mis en place autour du maquillage, à travers les nombreuses compétences des professionnels de la marque. Ainsi, l’école Make Up For Ever Academy nous a généreusement ouvert ses portes pour organiser des masterclasses régulières, et sensibilise depuis plus de 3 ans les personnes en formation maquillage, ainsi que celles déjà en pratique, au sujet de notre maladie.

En complément de ces collaborations, Make Up For Ever a souhaité mettre en avant le vitiligo à travers le réseau de leur partenaire JCDecaux, qui a accepté de renouveler son soutien à la campagne de l’Association Française du Vitiligo en 2023, afin de sensibiliser un plus grand nombre de personnes encore, autour de cette maladie.

Le réseau d’affichage JCDecaux en faveur du vitiligo !

Les panneaux seront installés dans plusieurs villes de France (dont nous n’avons pas encore le détail) : cela représente 1000 affiches au total sur le réseau JCDecaux, principalement en abribus (format 120 x 180 cm), aux alentours de début août 2023 environ.

Les affiches reprendront le visuel développé l’année dernière. Celui-ci indique un message fort « VITILIGO : ENSEMBLE » (voir image ci-dessus) pour mettre en avant notre conviction : ensemble nous sommes plus forts. Le visuel présente 3 personnalités concernées par le vitiligo :

- notre ambassadeur français Jyoti Brault, mannequin et amateur d’escalade,

- Francesca Prini, pole dancer professionnelle,

- et Jasroop Singh, mannequin.

Cette campagne est une façon d’aider les personnes atteintes de vitiligo à développer leur confiance en eux, et à jouer avec les potentialités du maquillage pour se découvrir. Si vous croisez l’un de ces abribus sur la route cet été, n’hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux en citant l’Association Française du Vitiligo !

Liste des villes concernées :

(par ordre alphabétique)

Abbeville

Acigne

Agen

Agneaux

Aiffres

Aix-En-Provence

Aix-Les-Bains

Alencon

Andreze

Annecy

Antony

Arcueil

Argenteuil

Arles

Arnouville-Les-Gonesse

Arras

Asnieres-Sur-Seine

Athis-Mons

Aubervilliers

Aulnay-Sous-Bois

Aurillac

Aussillon

Avermes

Bagneux

Bagnolet

Bailly

Balaruc-Les-Bains

Ballainvilliers

Bayeux

Bayonne

Belfort

Bellerive-Sur-Allier

Besancon

Beziers

Bezons

Blois

Bobigny

Bondoufle

Bougival

Boujan-Sur-Libron

Boulazac Isle Manoire

Boulogne-Billancourt

Boulogne-Sur-Mer

Bourg-En-Bresse

Bourges

Bretigny-Sur-Orge

Bruay-La-Buissiere

Bry-Sur-Marne

Buc

Calais

Caluire-Et-Cuire

Cambrai

Carentoir

Carquefou

Carrieres-Sur-Seine

Castres

Cergy

Chalon-Sur-Saone

Champagne-Au-Mont-D’Or

Champigny-Sur-Marne

Change

Chantilly

Chantraine

Charenton-Le-Pont

Chartres

Chateau-D’Olonne

Chateauroux

Chatellerault

Chatenay-Malabry

Chatillon

Chennevieres-Sur-Marne

Chevilly-Larue

Choisy-Le-Roi

Cholet

Clamart

Clichy

Clichy-Sous-Bois

Collonges-Au-Mont-D’Or

Colmar

Colombes

Compiegne

Conflans-Sainte-Honorine

Corbeil-Essonnes

Courbevoie

Courcouronnes

Creches-Sur-Saone

Creteil

Cusset

Dammarie-Les-Lys

Dieppe

Draveil

Dreux

Dugny

Echillais

Echirolles

Elancourt

Emerainville

Epernay

Epinal

Epinay-Sur-Orge

Epinay-Sur-Seine

Eragny

Ergue-Gaberic

Escaudoeuvres

Etrembieres

Evry

Firminy

Fontaine

Fontenay-Aux-Roses

Fontenay-Le-Fleury

Forbach

Fougeres

Francheville

Franconville

Frejus

Fresnes

Gagny

Garges-Les-Gonesse

Gennevilliers

Geste

Gif-Sur-Yvette

Gigean

Golbey

Grasse

Grenoble

Grigny

Guenin

Guyancourt

Herouville-Saint-Clair

Houilles

Hyeres

Ibos

Issy-Les-Moulineaux

Jallais

Jouy-Le-Moutier

Juvignac

Juvisy-Sur-Orge

L’Hay-Les-Roses

La Celle-Saint-Cloud

La Chapelle-Du-Genet

La Chapelle-Sur-Erdre

La Ciotat

La Courneuve

La Ravoire

La Roquette-Sur-Siagne

Lagny-Sur-Marne

Langueux

Lannion

Laval

Le Bourget

Le Chesnay

Le Coteau

Le Coudray

Le Fenouiller

Le Kremlin-Bicetre

Le Pecq

Le Perreux-Sur-Marne

Le Plessis-Robinson

Le Plessis-Trevise

Le Poinconnet

Le Portel

Le Vesinet

Le Vigen

Lege-Cap-Ferret

Les Clayes-Sous-Bois

Les Lilas

Les Pavillons-Sous-Bois

Les Ulis

Levallois-Perret

Liffre

Lille

Lisses

Livry-Gargan

Locmine

Longjumeau

Longwy

Louannec

Luce

Lyon

Mably

Macon

Maisons-Alfort

Mandelieu-La-Napoule

Mantes-La-Jolie

Marly-Le-Roi

Massy

Maubeuge

Maurepas

Meaux

Melun

Menucourt

Meudon

Meyzieu

Mont-De-Marsan

Montauban

Montelimar

Montesson

Montigny-Le-Bretonneux

Montlhery

Montpellier

Montreuil

Moreac

Mougins

Moulins

Nancy

Nanterre

Nantes

Neauphle-Le-Chateau

Neuilly-Sur-Seine

Nevers

Nice

Niort

Nogent-Sur-Marne

Noisiel

Noisy-Le-Grand

Noisy-Le-Roi

Noisy-Le-Sec

Noyal-Chatillon-Sur-Seiche

Noyarey

Noyelles-Les-Seclin

Offemont

Olonne-Sur-Mer

Orgeval

Orsay

Orvault

Osny

Outreau

Pace

Palaiseau

Pantin

Pau

Perigueux

Peronnas

Perros-Guirec

Pertuis

Pierrefonds

Plaisir

Plerin

Pleumeur-Bodou

Ploufragan

Plumeliau

Poissy

Pommerit-Jaudy

Pont-Eveque

Pont-Saint-Martin

Pontoise

Puget-Sur-Argens

Puteaux

Quiberon

Quimper

Rambouillet

Ris-Orangis

Roanne

Rochefort

Rocquencourt

Romainville

Ronchin

Roquebrune-Sur-Argens

Rosny-Sous-Bois

Rueil-Malmaison

Ruffiac

Rungis

Saint-Andre-De-La-Roche

Saint-Andre-Lez-Lille

Saint-Benoit

Saint-Berthevin

Saint-Brieuc

Saint-Cloud

Saint-Denis

Saint-Fons

Saint-Genis-Laval

Saint-Germain-En-Laye

Saint-Gratien

Saint-Gregoire

Saint-Hilaire-De-Riez

Saint-Leonard

Saint-Lo

Saint-Malo

Saint-Mande

Saint-Martin-Boulogne

Saint-Martin-D’Heres

Saint-Maur

Saint-Maur-Des-Fosses

Saint-Maurice

Saint-Michel-Sur-Orge

Saint-Ouen

Saint-Raphael

Sainte-Genevieve-Des-Bois

Sainte-Maxime

Salon-De-Provence

Sarrebourg

Saumur

Sauvian

Sceaux

Sete

Sevres

Seyssinet-Pariset

Sisteron

Soissons

Soisy-Sous-Montmorency

Sotteville-Les-Rouen

Stains

Strasbourg

Sucy-En-Brie

Suresnes

Tarbes

Thiais

Thionville

Torcy

Toulouse

Tourcoing

Tours

Trappes

Tregastel

Tregueux

Treillieres

Trevou-Treguignec

Troguery

Valence

Valenciennes

Vallauris

Vannes

Vanves

Vaucresson

Vaulx-En-Velin

Vaureal

Velizy-Villacoublay

Venissieux

Verrieres-Le-Buisson

Versailles

Vertou

Vichy

Vienne

Vigneux-Sur-Seine

Villabe

Villebon-Sur-Yvette

Villefranche-Sur-Saone

Villejuif

Villeneuve-La-Garenne

Villeneuve-Loubet

Villepreux

Villeurbanne

Vincennes

Viry-Chatillon

Vitry-Sur-Seine

Voisins-Le-Bretonneux

Wasquehal

Wimereux

Wimille

Yzeure

Véritable événement pour des échanges et des informations autour du vitiligo, l’Association Française du Vitiligo organise chaque année les Rencontres Annuelles du Vitiligo. C’est aussi bien sûr l’occasion de l’Assemblée Générale de votre association, et tous les adhérents sont conviés, ainsi que toute personne qui souhaiterait adhérer à cette occasion.

A la lumière des dernières actualités et des récentes bonnes nouvelles à propos des traitements du vitiligo, le thème de cette édition 2023 est : « Le vitiligo, maintenant, ça se soigne » ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 juin, de 9h à 17h environ, au Forum 104 (104 rue de Vaugirard 75006 Paris). Accès gratuit pour les adhérents avec 1 accompagnant ; possibilité d’adhérer en ligne (tarif libre à partir de 20€) ; gratuit pour les moins de 26 ans.

Il est plus que souhaitable de s’inscrire préalablement pour être certain d’avoir sa place !

Programme de la journée

(Sous réserve de modifications, notamment liées à des contraintes d’organisation des intervenants)

9h : Assemblée Générale Ordinaire de l’AFV

Rapport d’activité, rapport financier, élection du Conseil d’Administration

10h : ouverture des Rencontres Annuelles du Vitiligo 2023

« Le ruxolitinib crème, un premier traitement approuvé en Europe dans le vitiligo »

Pr Thierry PASSERON • Chef du service de Dermatologie CHU de Nice & Chef d’équipe INSRM au C3M, Nice

« Intérêts de la recherche : de la compréhension des mécanismes de la maladie à l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques »

Pr Katia BONIFACE • CNRS UMR5164 – ImmunoConcEpT – Université de Bordeaux

« Recommandations au soleil et réalités des pratiques : données du programme SAFE (Sun Assessment Family Expérience). Quelle attitude avoir quand on est atteint de vitiligo ? »

Pr Khaled EZZEDINE • Department of Dermatology, Henri Mondor University Hospital

« Accès précoces et compassionnels aux médicaments : comment accéder à l’innovation et sécuriser la prescription hors Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ? »

Pr Bernard GUILLOT • Université de Montpellier

Artistes invités : Luigi LI, humoriste, et Jyoti BRAULT, mannequin et notamment modèle pour notre dernière campagne d’affichage JCDecaux l’été dernier

14h : reprise des Rencontres Annuelles du Vitiligo 2023

« Les recommandations internationales actuelles du vitiligo »

Pr Julien SENESCHAL • Responsable de l’unité Dermatologie Inflammatoire et Auto-Immune, Centre de Référence pour les Maladies Rares de la Peau

« Modalités thérapeutiques du vitiligo segmentaire »

Pr Leila BENZEKRI • Consultation des troubles pigmentaires Université Mohamed VI Rabat, Maroc

« Justification des différentes modalités thérapeutiques à envisager pour le vitiligo segmentaire »

Dr Yvon GAUTHIER • Ancien responsable de la consultation des troubles pigmentaires à l’Hôpital Saint André, Bordeaux • Vitiligo and Melasma Research Association

« Quelques questions récurrentes à propos du vitiligo »

Discussion entre Pr Julien SENESCHAL et Dr Emmanuelle MOIRAND

« Pourquoi la pharmacovigilance, indissociable du médicament, est-elle indispensable de nos jours ? »

Madame Marion ORSET • Pharmacien • Responsabilité Pharmaceutique, Conseil en Assurance Qualité (Marion Orset consulting)

Artistes invités : Pierre CACHIA et Pierre MARQUEZ, comédiens